Рассказ о добродетельном подданном цзиньского царя впервые встречается в литературных памятниках, созданных во II-I вв. до н. э., когда древние китайцы уже забыли о том, какое значение в подсечном земледелии имел огонь. Мифологический сюжет об умирающем и воскресающем божестве, еще известный в начале чжоуской эпохи, вытеснен в нем нравоучительностью, традиционной для идеологии ученых чиновников императорского Китая. Впрочем, в этом рассказе нетрудно различить мотив искупительной жертвы, характерный для такого рода предпраздничных постов у древних народов. Хотя – первоначальный смысл праздника Холодной пищи был забыт, он сохранял свое значение символического обновления жизни, предварявшего сев.

О тесной связи праздника Холодной пищи с земледельческим циклом свидетельствуют сообщения древних источников о том, что нарушение запрета поддерживать в эти дни огонь непременно повлечет за собой ливни и град, которые нанесут ущерб полям. В первые столетия нашей эры в это твердо верили даже сановники и ученые мужи; однако среди них уже тогда находились люди, отмечавшие, что легенда о Цзе Цзытуе не имела под собой исторических оснований.

Известно, что на рубеже нашей эры жители Лёссового плато на исходе зимы по месяцу не зажигали огня в очагах, что для многих было слишком тяжелым испытанием. Впоследствии период “холодной пищи” сократился до трех дней и в конце концов до одного дня. В таком виде древний обряд и дожил до XX в. в деревнях Северного Китая.

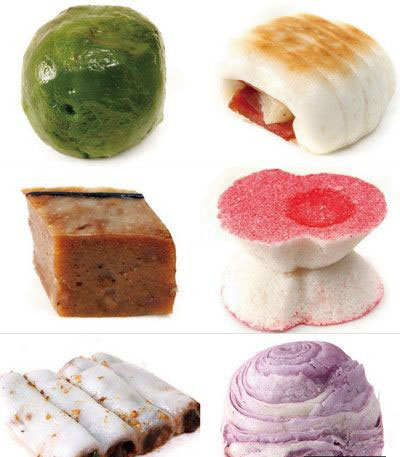

Во время полупоста (“Холодной пищи”) по традиции питались заготовленной заранее ячменной или просяной кашей. Другой разновидностью весенней обрядовой еды были свежие овощи, вкушание которых с древности символизировало в Китае “встречу весны” и, стало быть, встречу новой жизни.